Entry tags:

Фотографии из Москвы-388 == Садовое кольцо-200

Вернувшись из далекой-предалекой прогулки на север по 1-й Мещанской-Проспекту мира, обратим наше внимание на улицу Сретенка, пролегающую

от площади Сретенские Ворота до Большой и Малой Сухаревской площадей и являющуюся предшественником нынешнего Проспекта Мира.

Название улицы происходит от церковнославянского слова «сретать» (что означает встречать, повстречать, идти навстречу). Улица получила это название в XVII веке по Сретенскому монастырю, который находился на этой улице (ныне эта бывшая часть Сретенки называется Большая Лубянка).

Монастырь же получил своё название в честь избавления Москвы от завоевания войсками Тамерлана в 1395 году - ожидая нашествия, великий князь Василий Дмитриевич распорядился перенести в Москву из Владимира чудотворную икону Божией Матери, и 26 августа (8 сентября) 1395 года москвичи вышли встречать икону. На месте встречи иконы в 1397 году был заложен монастырь, названный Сретенским.

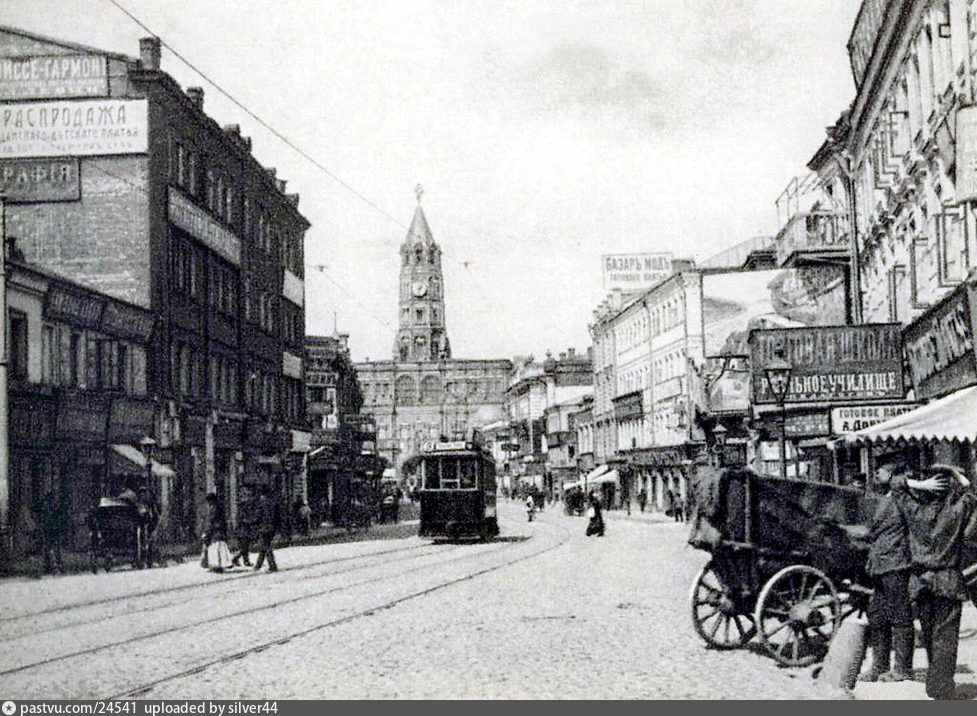

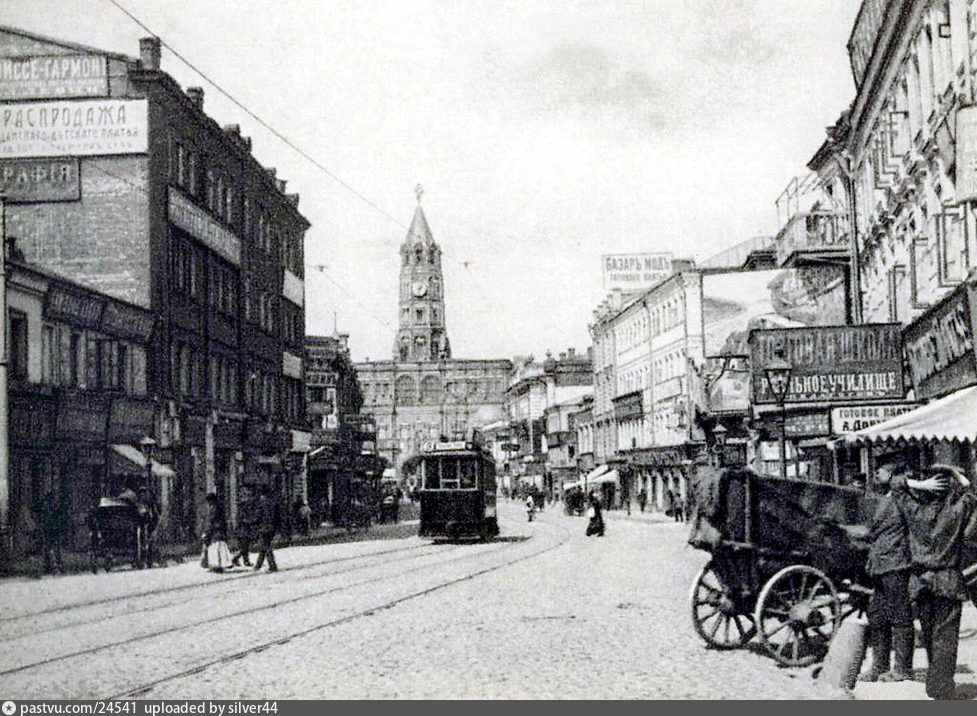

Сретенка. Вид от Садового кольца.

Сретенка исторически сложилась на пути из Москвы в Троице-Сергиев монастырь*; также со второй половины XVI века по ней прошла дорога к Белому морю и к построенному в 1584 году городу Архангельску. Изначально это была Большая Владимирская дорога.

Сретенка была главной московской улицей до XVIII века, когда уступила первенство Тверской улице, находившейся на пути в Санкт-Петербург.

С XVII века район Сретенки с прилегающими переулками формировался как торгово-ремесленный, купеческий район.

Сретенка в районе Малого и Большого Головина переулка.

Из-за того, что в течение XVIII века Сретенская слобода** была единственным московским районом, сохранявшим прежний состав населения, сохранился характер планировки района, застроенного в основном небольшими дворами с деревянными постройками***. К концу XVIII века проезды между дворами были официально утверждены и в таком виде дошли до нашего времени. В названиях сретенских переулков сохранилась память о проживавших здесь ремесленниках: Печатников, Колокольников, Пушкарев, Мясной, Просвирнин переулки.

Сретенка и прилегающие к ней переулки.

Фрагмент Яндекс-карты.

На Сретенке никогда не было ни одной дворянской усадьбы, ни одного богатого магазина, зато было множество мелких магазинчиков и лавок.

В силу большой доходности земли вдоль оживленной улицы застройка была настолько плотной, что на всём протяжении Сретенки на ней нет ни одних ворот. Въезды во дворы устраивали исключительно из примыкающих переулков (что означало - переулки должны были располагаться не реже, чем через два владения), что привело к удивительно большой плотности сретенских переулков: девять переулков справа, по ходу движения к Садовому кольцу, семь переулков слева. В самом конце Сретенки, у Сухаревой башни, был Сухаревский рынок.

Сретенка. Вид на Сухареву башню.

Фотография с сайта https://pastvu.com приблизительно 1911 года.

В отличии от других центральных радиальных улиц, Сретенка носила замкнутый характер: её перспективу замыкала Сухарева башня***, а торговые лавки стояли даже поперёк Садового кольца.

В середине XIX века Сретенка была разделена на две части: часть от Бульварного кольца до Сухаревской площади сохранила имя Сретенка, а часть от центра до Бульварного кольца, где и расположен Сретенский монастырь, получила имя Большая Лубянка.

* * *

В рамках распоряжения правительства Москвы «О реконструкции Рождественского бульвара и кварталов 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270 района Мещанский ЦАО г. Москвы со строительством стартовых домов» предусмотрено проведение реконструкции Сретенки и прилегающих к ней переулков. Срок проведения этих работ, согласно распоряжению правительства Москвы от 22.08.2005 г. № 247-РП, установлен до конца 2010 г.

Сейчас на дворе, напомню, год 2014.

* * *

Храм Троицы Живоначальной в Листах - православный храм середины XVII века, принадлежащий к Сретенскому благочинию Московской городской епархии Русский Православной церкви.

Первое письменное упоминание деревянной церкви относится к 1632 году.

Находится на стыке Малой и Большой Сухаревской площадей, напротив станции метро «Сухаревская» (Сретенка, 27/29, строение 3).

Название «в листах» церковь получила из-за торгующих около церкви своими работами печатников, которые развешивали изготовленные кустарным образом лубочные картинки на ограде церкви, демонстрируя свой товар. Первоначально церковь была кладбищенской, а к середине XVII века стала полковым храмом стрельцов В. Пушечникова, которые и инициировали возведение нового каменного здания.

Точная дата начало постройки каменной церкви неизвестна, но доподлинно известно, что в 1657 году рядом с деревянной церквью уже идёт строительство каменной. Царь Алексей Михайлович пожаловал стрельцам 150 тысяч кирпичей за поимку Степана Разина, а также выделил образа, царские двери и серебряный потир, вывезенный из Орши. Освящение храма состоялось в 1661 году.

В 1704 году храму присвоили статус адмиралтейского — рядом, в Сухаревой башне, в то время размещалась Школа математических и навигатских наук. По легенде, Пётр I планировал обложить здание церкви белым камнем, однако эту идею не реализовали.

В течение XVIII и XIX веков храм неоднократно достраивали и перестраивали, а в 1878 году были обновлены росписи храма. Стены отделали под мрамор.

В 1930 году настоятель храма В.Н. Страхов был арестован, а в 1938 году — расстрелян. В 1939 году церковь закрыли, снесли купола, а над трапезной возвели ещё один этаж. Первоначально в здании бывшей церкви разместили общежитие работников трамвайного депо, затем - скульптурные мастерские, для которых частично разобрали стены, а в полу вырыли ямы для хранения глины и гипса. В 1957 году снесли колокольню храма.

В 1972 году в ходе строительства станции метро «Колхозная» (ныне — «Сухаревская»), один из выходов которой начали возводить прямо под стенами бывшего храма, была нарушена гидроизоляция — в подвалах появилась вода, а на сводах образовались трещины. Архитекторы-реставраторы О.И. Журин и П.Д. Барановский добились решения о приостановке работ и реставрации здания церкви к Олимпиаде 1980 года. В 1979 году из здания выселили скульптурные мастерские, и под руководством О. И. Журина начали работы по восстановлению первоначального облика храма. Основная часть реставрационных работ была выполнена в 1979-1980 годах: снесён надстроенный этаж, восстановлены своды, надстроены главы и купола, установлены кресты, восстановлен оконный декор. Затем работы приостановились - возникла идея устроить в здании концертно-репетиционный зал Москонцерта. Был разработан проект перестройки, который реализован не был.

Полностью реставрацию здания завершили в 1990 году; в том же году его передали Русской православной церкви.

* * *

Еще одно интересное здание, о котором хотелось бы упомянуть, уже не существует.

Фотография с сайта https://pastvu.com ориентировочно 1909 года.

Двухэтажный дом слева в 1914 будет перестроен для электро-театра "Фантомас" (более известен впоследствии как "Уран" и "Экран").

На месте дома 19/27 вплоть до 31 декабря 1997 года находилось здание, в котором был открыт один из самых старых (с 1914 года) кинотеатров Москвы — «Уран». В конце 1941 года в нём проходил премьерный показ документального фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Кинотеатр просуществовал в этом доме до конца 1980-х, потом здесь была открыта мастерская ритуальных услуг ЦК КПСС. В ходе масштабной реконструкции Сретенки кинотеатр, переданный Театру-школе драматического искусства Анатолия Васильева, был снесен, хотя и считался «вновь выявленным» памятником истории и культуры, снос которого запрещается законом. На месте бывшего кинотеатра в 2001 году было построено здание театра «Школа драматического искусства» (проект Анатолия Васильева, Игоря Попова и архитекторов Моспроект-2 Бориса Тхора и Сергея Гусарева в 2001 году.

Здание кинотеатра "Уран".

Фотография ориентировочно 1989 года с сайта https://pastvu.com.

Съемки фильма о Великой Отечественной войне.

-----

* Царь Алексей Михайлович часто совершал «походы» на богомолье в Троице-Сергиевский монастырь. 1 июня 1648 г., когда он возвращался с одного из таких «походов», большая толпа народа на Сретенке остановила лошадь царя и подала ему челобитную, направленную против влиятельных сановников. Стрельцы, охранявшие царя, разогнали народ плетьми.

Через полчаса толпа вновь собралась, остановила возок царицы и подала ей новую челобитную. Стрельцы опять пустили в ход плети, но в ответ полетели палки и камни. Этот эпизод послужил началом «соляного бунта».

** В 1620 г. рядом, на современной Больой Лубянке были расположены дворы торговцев и ремесленников Сретенской сотни (слободы), а за «Устретенскими вороты в Деревянном городе Новая слобода, а тянет в Устренскую сотню» (то есть является частью, выселками этой сотни).

Новая Сретенская слобода находилась между современной Трубной улицей и Костянским переулком. На ее окраинах были расположены главным образом огороды, дворы же стояли по Сретенке и в ближайших к ней переулках.

Жили в слободе люди самых разнообразных профессий: ветошники, плотники, кафтанники, скорняки, сусальники дегтяри, сабельники, рыбники, сапожники, седельники, серебряники - в 63 дворах жили представители 32 профессий.

Во второй половине XVII в. Новая Сретенская слобода называлась Панкратьевской черной слободой, располагалась по обе стороны Сретенки близ современного Садового кольца и имела в 1653 году 168 дворов.

В начале улицы, близ Сретенских ворот, с конца XVI в. размещалась дворцовая Печатная слобода, в которой жили мастера Печатного двора, первой московской типографии в Китай-городе.

В это же время в центре Сретенки и в примыкавших к ней переулках была расположена обширная Пушкарская слобода, населенная пушкарями (артиллеристами). В 1638 г. в слободе стояло 374 двора.

При царе Алексее Михайловиче между дворами Панкратьевской черной слободы были поставлены дворы стрельцов поселенного здесь приказа (полка) Василия Пушечникова. Дворов было около 500. В конце века полком командовал Л.П. Сухарев.

*** Из общей застройки выделялась расположенная недалеко от церкви Троицы в Листах шёлковая фабрика П.В. Колосова с каменными зданиями.

*** О Сухаревой башне, которую разобрали в 1934 году, мы будем говорить отдельно.

от площади Сретенские Ворота до Большой и Малой Сухаревской площадей и являющуюся предшественником нынешнего Проспекта Мира.

Название улицы происходит от церковнославянского слова «сретать» (что означает встречать, повстречать, идти навстречу). Улица получила это название в XVII веке по Сретенскому монастырю, который находился на этой улице (ныне эта бывшая часть Сретенки называется Большая Лубянка).

Монастырь же получил своё название в честь избавления Москвы от завоевания войсками Тамерлана в 1395 году - ожидая нашествия, великий князь Василий Дмитриевич распорядился перенести в Москву из Владимира чудотворную икону Божией Матери, и 26 августа (8 сентября) 1395 года москвичи вышли встречать икону. На месте встречи иконы в 1397 году был заложен монастырь, названный Сретенским.

Сретенка. Вид от Садового кольца.

Сретенка исторически сложилась на пути из Москвы в Троице-Сергиев монастырь*; также со второй половины XVI века по ней прошла дорога к Белому морю и к построенному в 1584 году городу Архангельску. Изначально это была Большая Владимирская дорога.

Сретенка была главной московской улицей до XVIII века, когда уступила первенство Тверской улице, находившейся на пути в Санкт-Петербург.

С XVII века район Сретенки с прилегающими переулками формировался как торгово-ремесленный, купеческий район.

Сретенка в районе Малого и Большого Головина переулка.

Из-за того, что в течение XVIII века Сретенская слобода** была единственным московским районом, сохранявшим прежний состав населения, сохранился характер планировки района, застроенного в основном небольшими дворами с деревянными постройками***. К концу XVIII века проезды между дворами были официально утверждены и в таком виде дошли до нашего времени. В названиях сретенских переулков сохранилась память о проживавших здесь ремесленниках: Печатников, Колокольников, Пушкарев, Мясной, Просвирнин переулки.

Сретенка и прилегающие к ней переулки.

Фрагмент Яндекс-карты.

На Сретенке никогда не было ни одной дворянской усадьбы, ни одного богатого магазина, зато было множество мелких магазинчиков и лавок.

В силу большой доходности земли вдоль оживленной улицы застройка была настолько плотной, что на всём протяжении Сретенки на ней нет ни одних ворот. Въезды во дворы устраивали исключительно из примыкающих переулков (что означало - переулки должны были располагаться не реже, чем через два владения), что привело к удивительно большой плотности сретенских переулков: девять переулков справа, по ходу движения к Садовому кольцу, семь переулков слева. В самом конце Сретенки, у Сухаревой башни, был Сухаревский рынок.

Сретенка. Вид на Сухареву башню.

Фотография с сайта https://pastvu.com приблизительно 1911 года.

В отличии от других центральных радиальных улиц, Сретенка носила замкнутый характер: её перспективу замыкала Сухарева башня***, а торговые лавки стояли даже поперёк Садового кольца.

В середине XIX века Сретенка была разделена на две части: часть от Бульварного кольца до Сухаревской площади сохранила имя Сретенка, а часть от центра до Бульварного кольца, где и расположен Сретенский монастырь, получила имя Большая Лубянка.

* * *

В рамках распоряжения правительства Москвы «О реконструкции Рождественского бульвара и кварталов 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270 района Мещанский ЦАО г. Москвы со строительством стартовых домов» предусмотрено проведение реконструкции Сретенки и прилегающих к ней переулков. Срок проведения этих работ, согласно распоряжению правительства Москвы от 22.08.2005 г. № 247-РП, установлен до конца 2010 г.

Сейчас на дворе, напомню, год 2014.

* * *

Храм Троицы Живоначальной в Листах - православный храм середины XVII века, принадлежащий к Сретенскому благочинию Московской городской епархии Русский Православной церкви.

Первое письменное упоминание деревянной церкви относится к 1632 году.

Находится на стыке Малой и Большой Сухаревской площадей, напротив станции метро «Сухаревская» (Сретенка, 27/29, строение 3).

Название «в листах» церковь получила из-за торгующих около церкви своими работами печатников, которые развешивали изготовленные кустарным образом лубочные картинки на ограде церкви, демонстрируя свой товар. Первоначально церковь была кладбищенской, а к середине XVII века стала полковым храмом стрельцов В. Пушечникова, которые и инициировали возведение нового каменного здания.

Точная дата начало постройки каменной церкви неизвестна, но доподлинно известно, что в 1657 году рядом с деревянной церквью уже идёт строительство каменной. Царь Алексей Михайлович пожаловал стрельцам 150 тысяч кирпичей за поимку Степана Разина, а также выделил образа, царские двери и серебряный потир, вывезенный из Орши. Освящение храма состоялось в 1661 году.

В 1704 году храму присвоили статус адмиралтейского — рядом, в Сухаревой башне, в то время размещалась Школа математических и навигатских наук. По легенде, Пётр I планировал обложить здание церкви белым камнем, однако эту идею не реализовали.

В течение XVIII и XIX веков храм неоднократно достраивали и перестраивали, а в 1878 году были обновлены росписи храма. Стены отделали под мрамор.

В 1930 году настоятель храма В.Н. Страхов был арестован, а в 1938 году — расстрелян. В 1939 году церковь закрыли, снесли купола, а над трапезной возвели ещё один этаж. Первоначально в здании бывшей церкви разместили общежитие работников трамвайного депо, затем - скульптурные мастерские, для которых частично разобрали стены, а в полу вырыли ямы для хранения глины и гипса. В 1957 году снесли колокольню храма.

В 1972 году в ходе строительства станции метро «Колхозная» (ныне — «Сухаревская»), один из выходов которой начали возводить прямо под стенами бывшего храма, была нарушена гидроизоляция — в подвалах появилась вода, а на сводах образовались трещины. Архитекторы-реставраторы О.И. Журин и П.Д. Барановский добились решения о приостановке работ и реставрации здания церкви к Олимпиаде 1980 года. В 1979 году из здания выселили скульптурные мастерские, и под руководством О. И. Журина начали работы по восстановлению первоначального облика храма. Основная часть реставрационных работ была выполнена в 1979-1980 годах: снесён надстроенный этаж, восстановлены своды, надстроены главы и купола, установлены кресты, восстановлен оконный декор. Затем работы приостановились - возникла идея устроить в здании концертно-репетиционный зал Москонцерта. Был разработан проект перестройки, который реализован не был.

Полностью реставрацию здания завершили в 1990 году; в том же году его передали Русской православной церкви.

* * *

Еще одно интересное здание, о котором хотелось бы упомянуть, уже не существует.

Фотография с сайта https://pastvu.com ориентировочно 1909 года.

Двухэтажный дом слева в 1914 будет перестроен для электро-театра "Фантомас" (более известен впоследствии как "Уран" и "Экран").

На месте дома 19/27 вплоть до 31 декабря 1997 года находилось здание, в котором был открыт один из самых старых (с 1914 года) кинотеатров Москвы — «Уран». В конце 1941 года в нём проходил премьерный показ документального фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Кинотеатр просуществовал в этом доме до конца 1980-х, потом здесь была открыта мастерская ритуальных услуг ЦК КПСС. В ходе масштабной реконструкции Сретенки кинотеатр, переданный Театру-школе драматического искусства Анатолия Васильева, был снесен, хотя и считался «вновь выявленным» памятником истории и культуры, снос которого запрещается законом. На месте бывшего кинотеатра в 2001 году было построено здание театра «Школа драматического искусства» (проект Анатолия Васильева, Игоря Попова и архитекторов Моспроект-2 Бориса Тхора и Сергея Гусарева в 2001 году.

Здание кинотеатра "Уран".

Фотография ориентировочно 1989 года с сайта https://pastvu.com.

Съемки фильма о Великой Отечественной войне.

-----

* Царь Алексей Михайлович часто совершал «походы» на богомолье в Троице-Сергиевский монастырь. 1 июня 1648 г., когда он возвращался с одного из таких «походов», большая толпа народа на Сретенке остановила лошадь царя и подала ему челобитную, направленную против влиятельных сановников. Стрельцы, охранявшие царя, разогнали народ плетьми.

Через полчаса толпа вновь собралась, остановила возок царицы и подала ей новую челобитную. Стрельцы опять пустили в ход плети, но в ответ полетели палки и камни. Этот эпизод послужил началом «соляного бунта».

** В 1620 г. рядом, на современной Больой Лубянке были расположены дворы торговцев и ремесленников Сретенской сотни (слободы), а за «Устретенскими вороты в Деревянном городе Новая слобода, а тянет в Устренскую сотню» (то есть является частью, выселками этой сотни).

Новая Сретенская слобода находилась между современной Трубной улицей и Костянским переулком. На ее окраинах были расположены главным образом огороды, дворы же стояли по Сретенке и в ближайших к ней переулках.

Жили в слободе люди самых разнообразных профессий: ветошники, плотники, кафтанники, скорняки, сусальники дегтяри, сабельники, рыбники, сапожники, седельники, серебряники - в 63 дворах жили представители 32 профессий.

Во второй половине XVII в. Новая Сретенская слобода называлась Панкратьевской черной слободой, располагалась по обе стороны Сретенки близ современного Садового кольца и имела в 1653 году 168 дворов.

В начале улицы, близ Сретенских ворот, с конца XVI в. размещалась дворцовая Печатная слобода, в которой жили мастера Печатного двора, первой московской типографии в Китай-городе.

В это же время в центре Сретенки и в примыкавших к ней переулках была расположена обширная Пушкарская слобода, населенная пушкарями (артиллеристами). В 1638 г. в слободе стояло 374 двора.

При царе Алексее Михайловиче между дворами Панкратьевской черной слободы были поставлены дворы стрельцов поселенного здесь приказа (полка) Василия Пушечникова. Дворов было около 500. В конце века полком командовал Л.П. Сухарев.

*** Из общей застройки выделялась расположенная недалеко от церкви Троицы в Листах шёлковая фабрика П.В. Колосова с каменными зданиями.

*** О Сухаревой башне, которую разобрали в 1934 году, мы будем говорить отдельно.